ページの先頭です

- ページ内移動用のリンクです

- ホーム

- 株主・投資家向け情報

- 統合報告ポータル

- TCFD提言に基づく情報開示

TCFD提言に基づく情報開示

TCFD(※)推奨開示項目「ガバナンス」、「戦略」、「リスク管理」、「指標と目標」に関するIIJグループの取り組み状況は以下の通りです。

- (※)Task Force on Climate-related Financial Disclosures

ガバナンス・リスク管理

IIJは、経営理念を実践し、また企業価値を継続的に向上させるために、コーポレート・ガバナンスの充実と実践が重要であると考えております。当社はこれらの充足に向けて、コーポレート・ガバナンス体制を構築し、運営しております。そのコーポレート・ガバナンス体制の下、昨今の気候変動等のサステナビリティ関連リスク・機会への対応の重要性の高まりに対処するため、社長を委員長とするサステナビリティ委員会を経営直轄機関として設置し、全社横断的な取り組みを推進しております。気候変動関連については、「環境への取り組み方針」に基づき関連する取り組みを継続しており、経営企画・技術・財務・広報・人事部門等の社内横断的メンバーにて、多様な観点から気候変動関連のリスク・機会を識別・評価・管理しております。このようなサステナビリティ委員会の取り組みの状況について、定期的に取締役会へ付議・報告されており、また、サステナビリティ委員会にて認識されたリスクのうち、事業に重要な影響が生じうるリスクはその他事業上のリスクとともに統合的に管理され、取締役会にて継続的に識別・評価・管理を実践しております。

サステナビリティ委員会の活動状況

2024年6月末現在

| 委員会の開催回数 | 4回(2023年7月~2024年6月) |

|---|---|

| 取締役会への報告 | 1回 |

上記の取り組みに加えて、データセンター部門の事業活動を適用範囲とした環境マネジメントシステムを構築・運営しており、企業などの活動が環境に及ぼす影響を最小限にとどめることを目的に定められた国際的な環境マネジメントシステム認証(ISO14001:2015)を取得しております。

戦略

TCFD提言では、パリ協定の目標に基づき作成された2℃以下シナリオを含める分析を推奨しており、IIJはこの推奨に沿い、「シナリオ分析」にて2℃以下シナリオを選択しております。「シナリオ分析」は、IT技術の進歩の速さ等を鑑み、2030年時点と設定し、実施しております。シナリオ分析初年度(2021年度)はIIJのみを対象として分析を実施し、2022年度以降、事業規模や気候変動による事業影響度等の観点から、主要な子会社であるIIJグローバルソリューションズ(IIJGS)及びIIJエンジニアリング(IIJEG)を分析対象に含めております。

IIJ、IIJGS、及び、IIJEGが識別した事業に重要な影響が生じうる気候変動に関連するリスク・機会、それらへの対策、事業・戦略等に及ぼす影響については下記表の通りです。IIJは、台風・洪水等の増加、長期高温化、海面上昇等の物理リスクについては、ハザードマップを考慮したデータセンター用地の選定、ネットワーク回線・機器の冗長構成等により、事業・戦略等への影響は低いと認識しております。一方、ネットワーク関連サービスの提供にあたり、電力の利用は不可欠であり、多くの電力が消費されるデータセンターにおいて再生可能エネルギーの利用・エネルギー効率の向上等の対策を推進することが、脱炭素社会に向けた法規制強化、低炭素排出サービス需要の高まり、社会からの環境対応要請の高まり等の移行リスク・機会に対応する重要な取り組みと考えております。IIJGSは、主にWAN等のネットワークサービスを提供しており、気候変動に関連するリスク・機会等はIIJのネットワークサービスに関する事項と共通しております。IIJEGは、主にIIJ向けにデータセンターサービス等を提供しており、気候変動に関連するリスク・機会等はIIJのデータセンターサービスに関する事項と共通しております。

| 事象 | リスク・機会 | 対策 | 時間軸(※) | 2℃以下シナリオの事業影響 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 物 理 リ ス ク ・ 機 会 |

台風・洪水等の異常気象の増加や長期高温等の気候の変化 | 主な対象会社:IIJ、IIJEG | 長期 | 小 | |

リスク

機会自然災害・気候変化への耐性が高いサービス需要の高まり |

対策

|

||||

| 移 行 リ ス ク ・ 機 会 |

脱炭素・省エネ化に関する法規制の強化 | 主な対象会社:IIJ、IIJEG | 中・長期 | 大 | |

リスク

|

対策

|

||||

| 低炭素排出サービス需要の高まり |

リスク再生可能エネルギー調達ができない又は省エネが実現できないことにより、需要に対応したサービスが提供できないリスク 機会再生可能エネルギー採用かつ省エネ化されたデータセンターサービスやそれを利用した低炭素排出サービス需要の高まり |

中・長期 | 中 | ||

| 主な対象会社:IIJ、IIJGS、IIJEG | 短~長期 | 中 | |||

機会

|

対策

|

||||

| 社会からの環境対応要請の高まり | 主な対象会社:IIJ | 短期 | 小 | ||

リスク

|

対策

|

||||

- (※)時間軸:[短期] 2年以内、[中期] 3-5年、[長期] 6-10年

指標と目標

自社データセンターにおける温室効果ガス削減の取り組み方針

IIJグループはネットワーク関連サービスの提供による社会活動の効率化やクラウドサービスの提供によるコンピュータ資源の共有等により、社会全体での温室効果ガスの削減に貢献しておりますが、これらサービスの提供には電力の利用が不可欠です。IIJは、全電力使用量の約8割を消費するデータセンターにおいて、「再生可能エネルギー(※1)の利用」と「エネルギー効率の向上」により、温室効果ガスの削減に取り組むことが重要と認識しております。各々についての取り組み目標、及び、2023年度の実績は以下の通りです。

| 取り組み施策 | 目標 | 2023年度実績 |

|---|---|---|

| 再生可能エネルギーの利用 | 2030年度におけるデータセンター(Scope1・2(※2) )の再生可能エネルギー利用率を85%まで引き上げることを目標とします。 | 50% (松江データセンターは再生可能エネルギー利用率100%を継続) |

| エネルギー効率の向上 | 2030年度まで技術革新の継続により、データセンターのPUE(※3)を業界最高水準の数値(※4)以下にすることを目標とします。 |

|

- (※1)再生可能エネルギー:非化石証書活用による実質再生可能エネルギーを含む

- (※2)Scope1・2(自社での温室効果ガス排出): 自社での燃料の使用や工業プロセスによる直接排出及び自社が購入した電気・熱の使用に伴う間接排出(GHGプロトコル定義)

- (※3)PUE(Power Usage Effectiveness):データセンター施設全体のエネルギー使用量÷IT機器のエネルギー使用量

- (※4)業界最高水準のPUE値:PUE 1.4 以下(2024年3月末時点において、資源エネルギー庁はデータセンター業におけるベンチマーク指標及び目指すべき水準をPUE1.4以下と設定し、達成事業者は省エネ優良事業者とみなされる)

取り組み実績

自社データセンターにおける取り組み実績

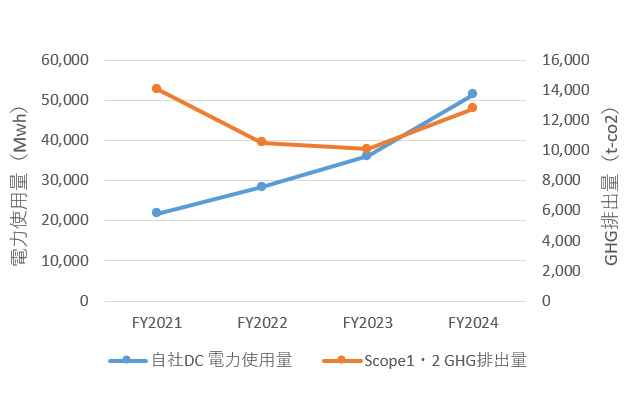

IIJは事業規模の拡大、他社から賃借しているデータセンターの統廃合に伴う自社データセンターの利用増加等により、2023年度の自社データセンターでの電力使用量は前年対比27%増加しておりますが、松江データセンターの再生可能エネルギー利用率100%継続や非化石証書購入等により、Scope1・2の温室効果ガス排出量(自社の排出)は前年対比4%減少しております。

IIJ(単体)自社データセンター電力使用量とScope1・2 GHG排出量

温室効果ガス排出量実績

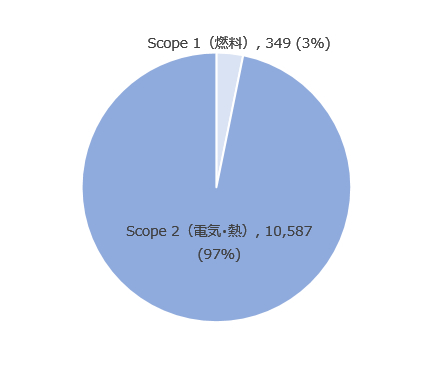

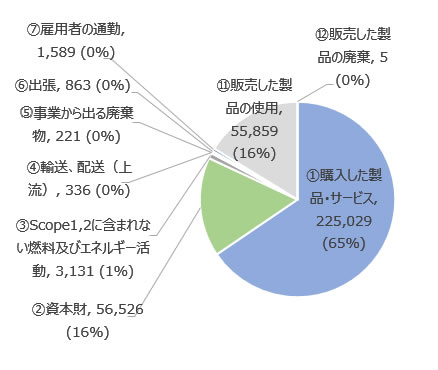

IIJグループは、2023年度から温室効果ガス排出量の算定範囲をIIJ単体から主要な子会社IIJGS及びIIJEGへと拡大しております(対象会社の連結売上に占める割合:90%)。自社の排出を算定するScope1・2においては、自社データセンターの電力消費が認識されるScope2排出量が97%を占めています。サプライチェーン上流・下流の間接排出を算定するScope3においては、システムインテグレーション提供時の機器等の仕入とその販売により認識されるカテゴリ1「購入した製品・サービス」・カテゴリ11「販売した製品の使用」とサービス設備等に利用される機器等の購入により認識されるカテゴリ2「資本財」の割合が大きく、これらが間接排出の98%を占めています。同業他社の排出量との比較において、事業規模と概ね連関し、その構成割合も各社類似しています。

2023年度実績(単位:t-CO2) 算定範囲:IIJ、IIJGS、IIJEG

Scope1+2

Scope3

2023年度温室効果ガス排出量 内訳

| IIJ | IIJGS/EG | 合計 | |

|---|---|---|---|

| Scope1 | 340 | 8 | 349 |

| Scope2 | 9,759 | 828 | 10,587 |

| Scope3 | 300,466 | 43,093 | 343,559 |

IIJ単体実績推移(単位:t-CO2)

| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |

|---|---|---|---|

| Scope1 | 269 | 381 | 340 |

| Scope2 | 13,819 | 10,129 | 9,759 |

| Scope3 | 234,687 | 255,608 | 323,724 |

- (※)算定方法:「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン」(環境省、経済産業省)

ページの終わりです